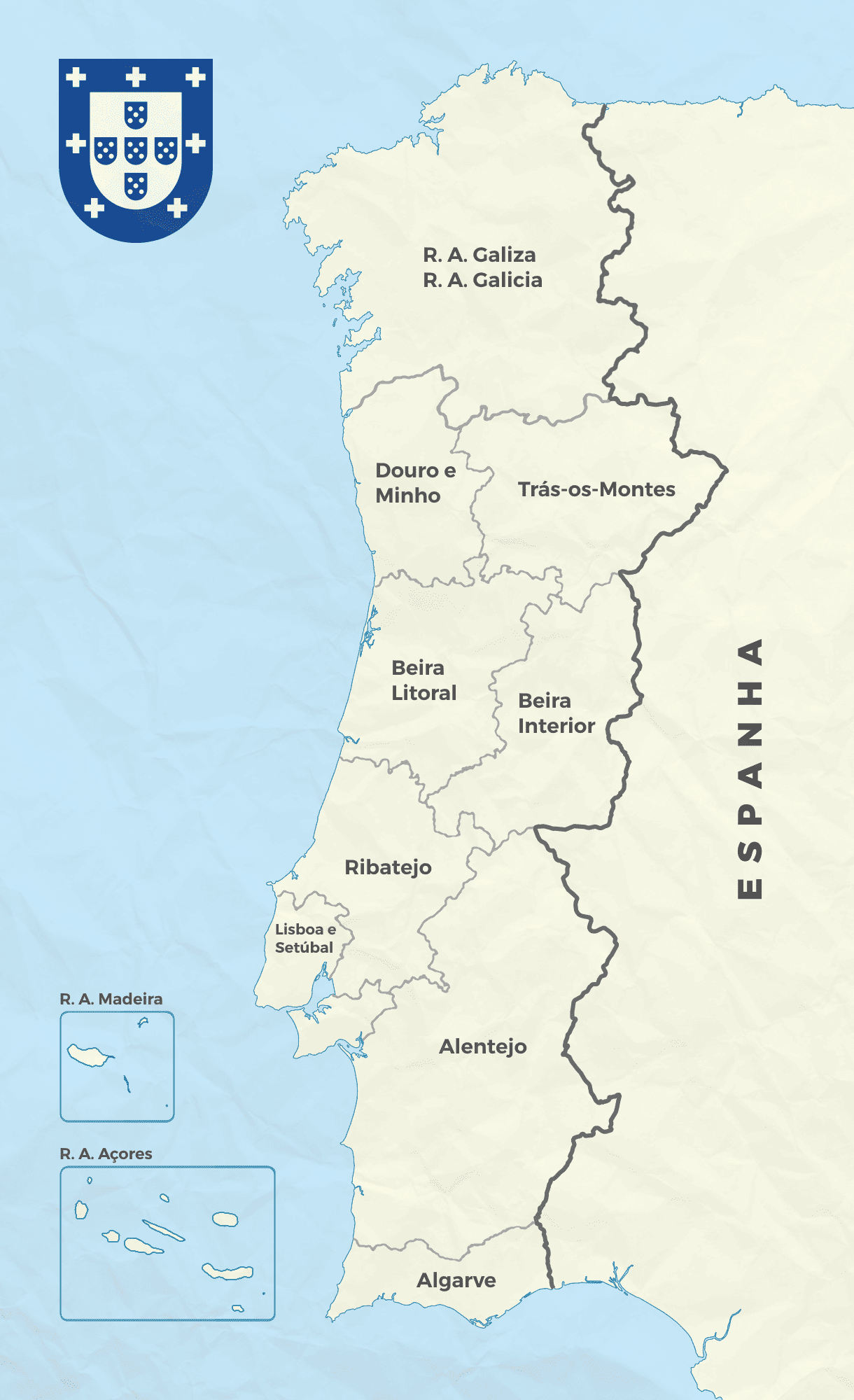

Em plena Primeira Guerra Mundial, circulou um rumor: Inglaterra oferecera Galiza a Portugal em troca da sua entrada no conflito. Mas… por que a Galiza? Eis uma análise histórica de duas metades de uma mesma nação separadas pelo curso da história: Portugaliza.

Finais de 1914. A Europa estourara numa guerra sem precedentes que dera fim à chamada belle époque, quando os impérios do velho continente consolidaram a sua dominância sobre o resto do mundo. Naquele verão, após o assassinato do arquiduque Francisco Fernando de Áustria por nacionalistas sérvios, toda a Europa começara a preparar-se para o banho de sangue. Os vizinhos do sul olhavam o espectáculo de soslaio desde a tranquilidade da Península Ibérica.

Portugal mantinha com o Império Britânico a aliança mais antiga da história continental — nascida no século XIV — e uma ampla fronteira colonial com o Império Alemão entre Angola e a então África do Sudoeste Alemã (actual Namíbia). Existiram rumores de que os britânicos estavam a pressionar os portugueses para entrarem do seu lado. Entre eles, encontramos o seguinte, num desmentido da embaixada britânica em Paris: “É absolutamente falso que a Inglaterra tenha prometido a Galiza a Portugal como recompensa pelo seu concurso. Essas afirmações alemãs têm por fim indispor a opinião espanhola.”

Fazer crer aos espanhóis que a entrada de Portugal na guerra poria em perigo a sua integridade era uma estratégia inteligente por parte dos alemães. Mas por que assinalar a Galiza? Os dois países tinham conflitos territoriais bem mais recentes e activos: a vila de Olivença, conquistada pela Espanha apenas um século antes, ou a cidade de Ceuta, que já fora portuguesa e possuía grande valor estratégico. Ambas permanecem vivas na memória do nacionalismo português até hoje. Por contraste, a Galiza nunca estivera sob soberania lusitana e seria muito mais difícil de controlar, pela sua população, do que outros territórios de fronteira. Tal escolha só pode ser compreendida à luz das palavras do grande poeta português alcunhado Teixeira de Pascoaes, que por acaso viveu na mesma época: “A Galiza é um bocado de Portugal sob as patas do leão de Castela. A Galiza é a nossa Alsácia!” — referindo-se ao território de cultura alemã que fica dentro da França.

Pascoaes enunciava estas palavras a partir do eco tardio do romantismo nacionalista, o chamado saudosismo, de vocação mais estética e literária do que política. Porém, o seu significado comportava profundas implicações na mentalidade da época, dominada por uma visão étnica e cultural do que são as nações. O novo mapa político da Europa que emergiu depois da Grande Guerra foi testemunha disso: finlandeses, estónios, letões, lituanos, polacos, húngaros e outros passaram a possuir os seus próprios Estados. Era o começo do fim dos grandes impérios multiétnicos. Como assinalávamos num artigo anterior nesta mesma revista, compreender a nação a partir deste ponto de vista étnico não é a única possibilidade — há visões mais abertas e multiculturais. Porém, a maioria dos países da Europa baseia-se numa etnia maioritária que serve como ponto de referência para o Estado, e muitos dos processos de criação de nações funcionaram como unificações étnicas — vejam-se os casos do Império Alemão ou da Itália.

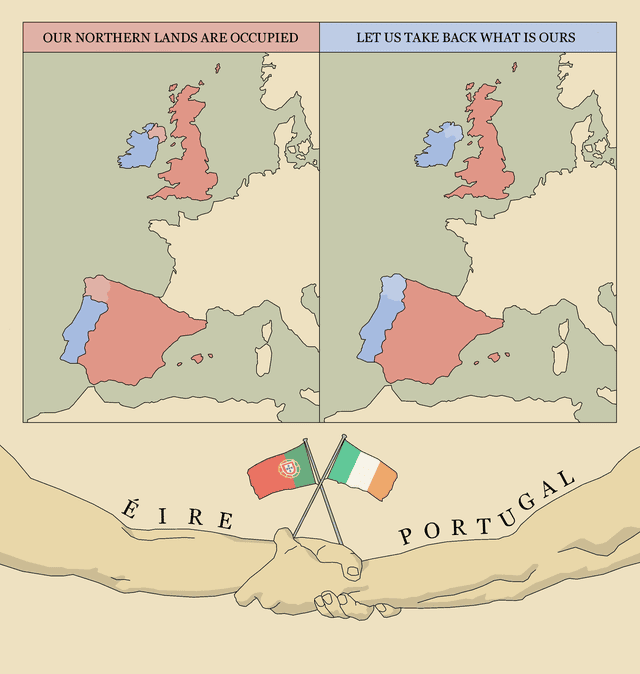

Tendo isto em consideração, não é difícil perceber que o nacionalismo galego se desenvolveu com uma contradição aparente: a ignorância de Portugal. O que, visto de fora, poderia entender-se como mais uma das muitas comunidades étnicas da Europa espalhadas por vários Estados e que carrega consigo a semente da reunificação, na Galiza entendeu-se apenas como uma certa afinidade linguística. Que o vizinho do sul partilha connosco muito mais do que uma fronteira é um facto tão óbvio quanto esquecido na estratégia política do galeguismo. Isso, sim, está presente nos seus escritos —desde os precursores do século XIX, passando pela própria Geração Nós, até hoje. Porém, o separatismo galego, mais focado em resistir à Espanha do que em se reunir com Portugal, jamais integrou nos seus programas políticos a possibilidade de uma integração com o Estado mais próximo, cultural e historicamente, do seu ideal de nação galega.

Nas suas próprias palavras, o historiador Ramón Villares dedicou o seu livro Galiza. Terra irmã de Portugal a explicar aos portugueses “por que a Galiza não é portuguesa”. Neste artigo fazemos o contrário: explicar aos galegos por que sim. Ou, melhor, por que é possível —e desejável—compreender Galiza e Portugal como duas versões da mesma nação: a que ficou sem elites que desenvolveram a sua cultura, sob a permanente influência de Castela, e a que ficou livre para evoluir, por meio da mudança e da hibridização, como Estado moderno.

Muitos são os elementos que unem as duas beiras do rio Minho. A origem disto encontra-se na Idade Média. O Reino Suevo da Gallaecia, com capital em Braga, estabeleceu uma unidade política que durou séculos e permitiu a expansão do cristianismo, a ordenação do território e o assentamento progressivo de uma ordem sociocultural própria. Depois do domínio muçulmano, a região norte do reino, que se mantivera quase livre dele, avançou novamente para o sul. É a época de fundação e restabelecimento de muitas vilas e cidades que são hoje portuguesas. Sirva como exemplo o caso de Guimarães, fundada pelo conde corunhês Vímara Peres — daí o gentílico vimaranense —, que tem ainda vários monumentos na região.

Nestes séculos desenvolveu-se o romance que hoje chamamos galego-português, uma língua que na época não fazia distinção entre norte e sul. O aparecimento das duas variedades peninsulares aconteceu sobretudo por causa política: a sua castelhanização, discriminação e proibição em território galego e a sua evolução natural como língua de Estado em território português. Algumas palavras que existem no galego já existiram no português antigo — como auga, que passou a ser água —, e muitas das grafias, sons, palavras e expressões do português moderno são, ora elementos galegos que se perderam com a castelhanização, ora criações endógenas necessárias para designar coisas novas que nós tomámos do castelhano.

O caso da língua é uma representação excelente de muitas outras das coisas que alguns crêem que nos separam na atualidade. Como galegos, sentimo-nos muito identificados com o Portugal do norte. Sabemos que os seus “espigueiros” são os nossos “hórreos”, que adornam a paisagem ao lado de castros onde alguns dizem ver as mouras. Que o seu Entrudo, uma belíssima festa popular com gosto pagão, é a mesma coisa que o nosso Entroido. Que a gaita de foles, que nós chamamos — chovinistas — “gaita galega”, também é muito amada ali. De Portugal vem o pano minhoto que usam as suas cantoras e as nossas cantareiras, que partilham os mesmos desenhos de brincos dourados, a pandeireta, e mesmo muitos ritmos e motivos nas canções. Estes elementos rurais tão aparentemente galegos permanecem vivos no folclore português, como muitos outros, mas, ao contrário da Galiza, não se tornaram símbolos nacionais. Para nós são muito importantes porque as áreas rurais foram as que melhor conservaram a cultura própria, enquanto as cidades absorveram, em grande medida, a influência espanhola. Também porque, órfãos de elites autóctones com interesses separados dos espanhóis, não possuímos uma tradição urbana e moderna genuinamente galega até chegarmos quase ao século XX.

Em Portugal as coisas foram diferentes. Lá os estilos arquitetónicos, a música, a gastronomia, a literatura e as artes conseguiram evoluir promovidas por uma monarquia e umas elites que não dependiam de Espanha para progredir. Quando caminhamos pelas ruas de Santiago de Compostela ou Pontevedra, os prédios antigos têm inscrições em castelhano e estão construídos com estilos semelhantes aos do resto do Estado. Em Portugal, é a nossa língua-mãe que fica impressa nas fachadas daqueles azulejos que são orgulho da pátria. A expansão para o sul e além-mar trouxe muitos elementos que nos parecem alheios à primeira vista, mas que são o resultado da mistura da cultura galego-portuguesa com influências europeias, árabes, subsaarianas, asiáticas e americanas. Influências que nós não temos de forma endógena e para as quais ficámos dependentes da importação espanhola, no melhor dos casos galeguizada.

Precisamente por isto, não faz sentido, como galegos, rejeitar a cultura portuguesa como um familiar distante por existirem essas diferenças, que só não partilhamos porque ficámos a morar com o padrasto espanhol. Muitos galeguistas, encerrados em si próprios e incapazes de compreender o processo histórico da nossa cultura comum além e aquém, até acham que o sul de Portugal é tão culturalmente distinto da Galiza quanto a própria Castela. Mas um ponto de vista etno-histórico conta outra coisa: na nossa terra preservaram-se bem alguns dos elementos primordiais, nortenhos e rurais da cultura, enquanto Portugal representa o seu desenvolvimento e hibridização como nação moderna. O fado, a especiaria, o acento circunflexo, os azulejos e Os Lusíadas não são prova “de que o Minho é algo mais do que um rio”. São o reflexo daquela herança que nos foi negada e que hoje está nas nossas mãos reclamar. Não como substituição, mas como aquela metade que nos completa e que conecta a nossa cultura com o mundo e com a história. Sem Portugal, a Galiza é uma região espanhola que se comporta como uma nação. Com ele, uma nação aprisionada nas costuras de uma região espanhola. O caminho a escolher determinará o futuro da identidade galega num mundo globalizado no qual o Estado é o grande garante da continuidade cultural.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

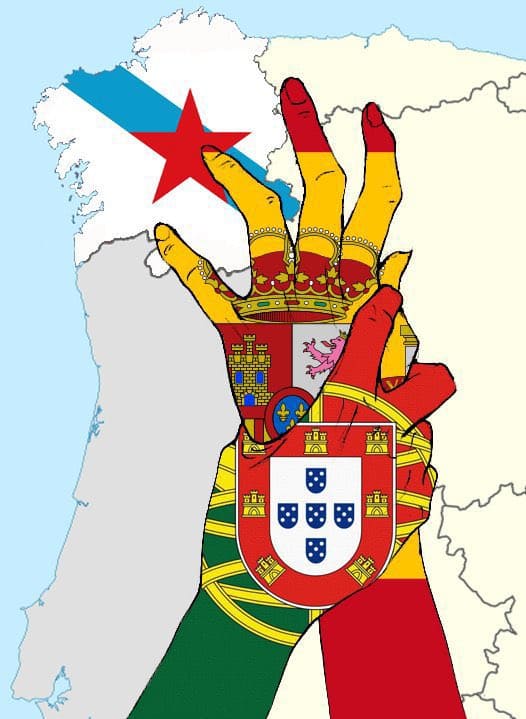

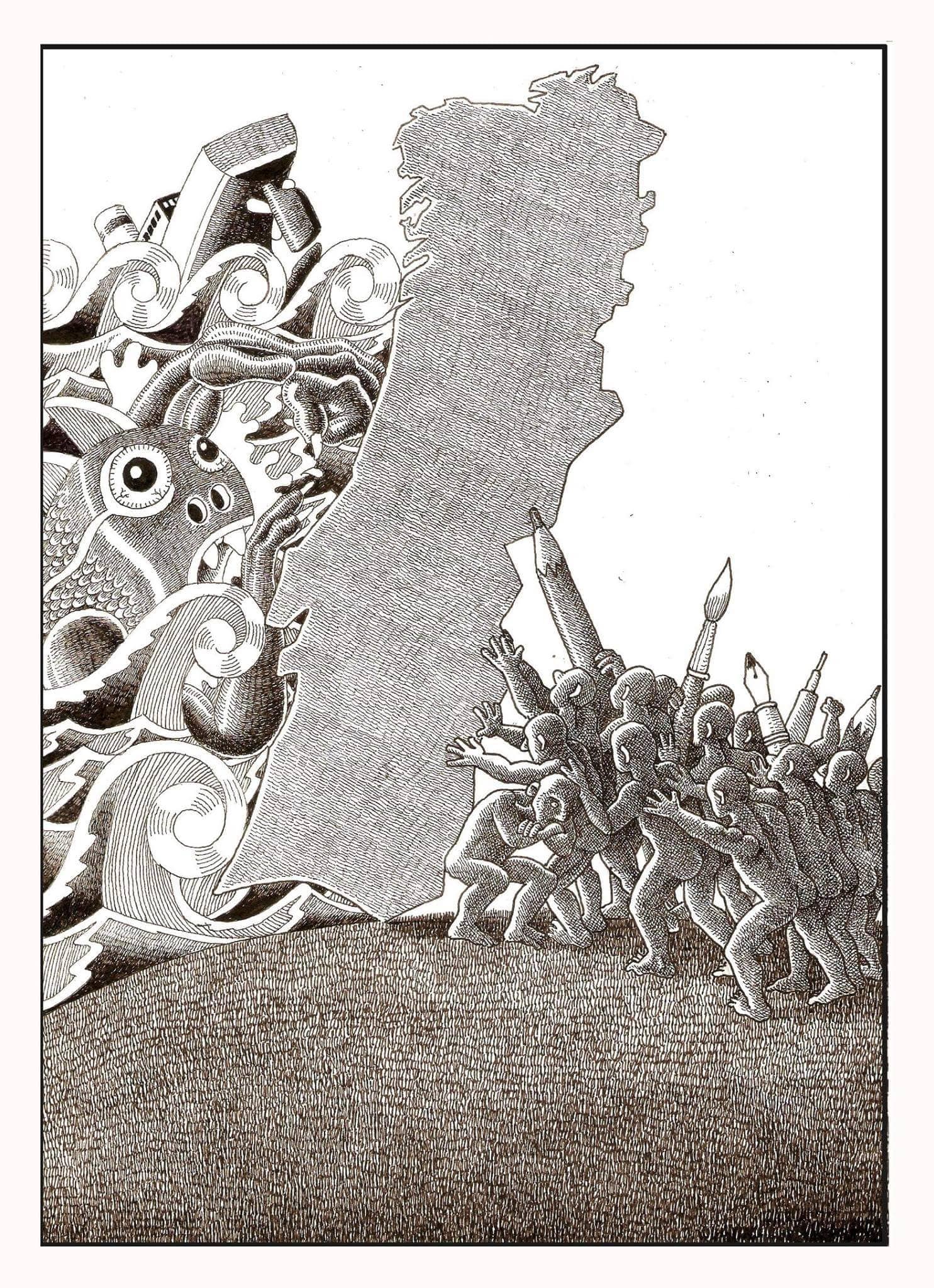

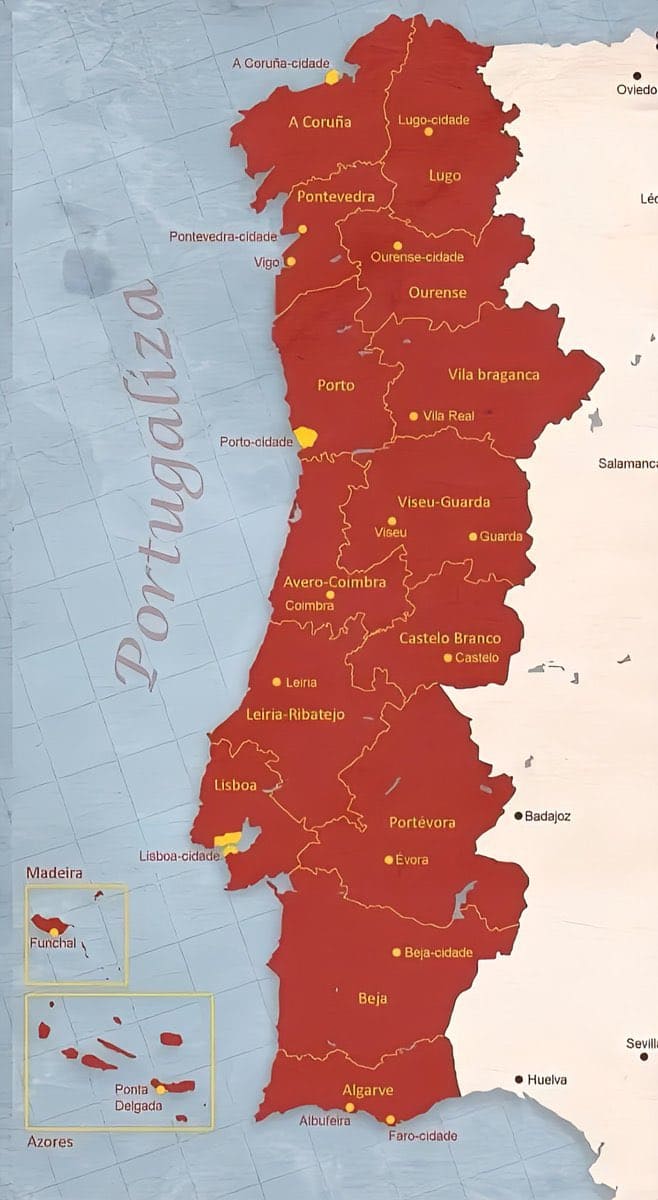

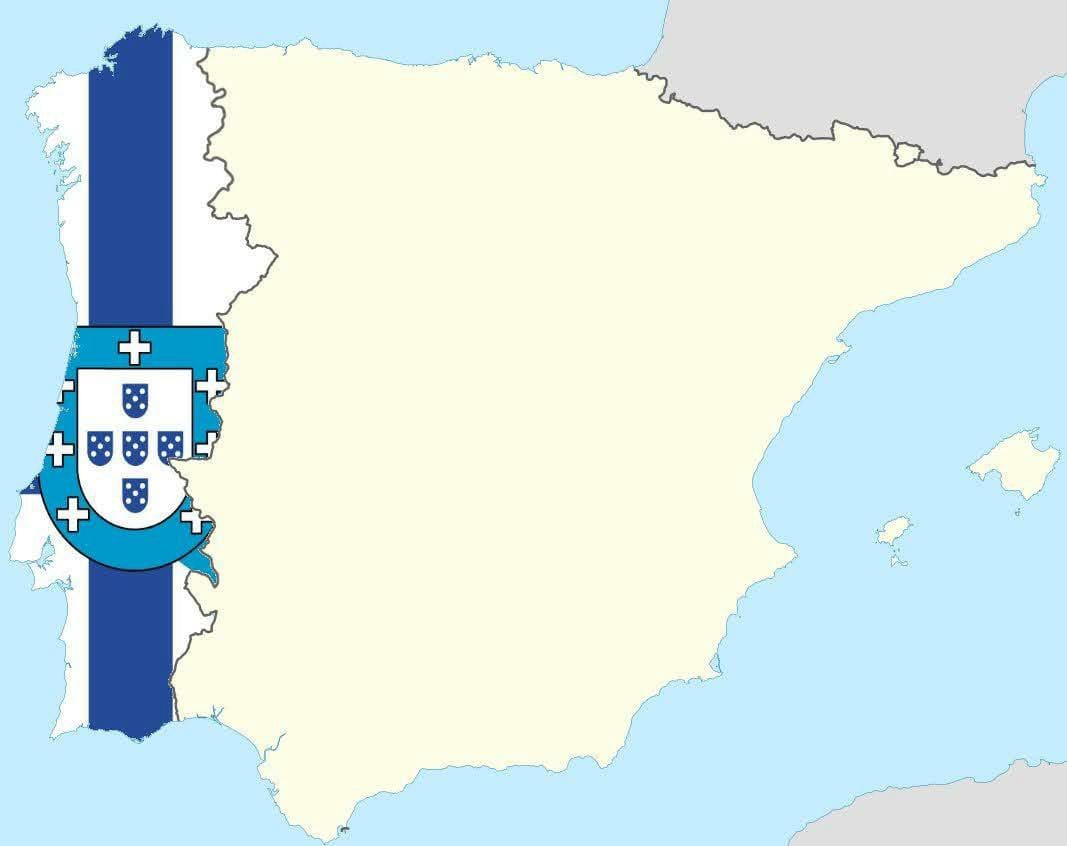

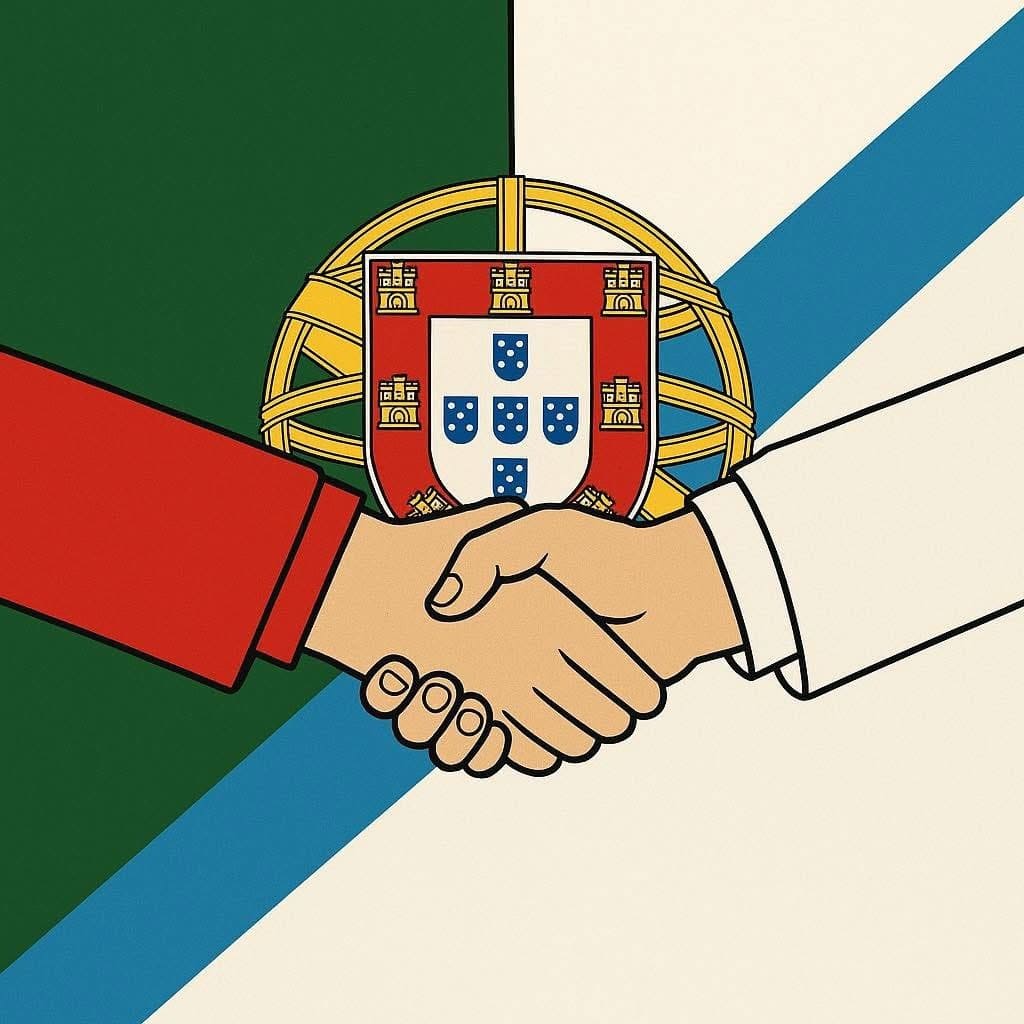

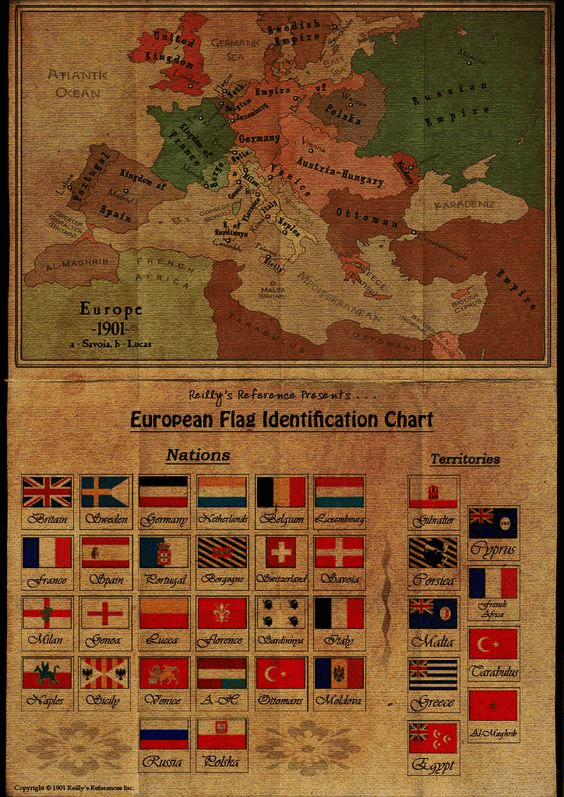

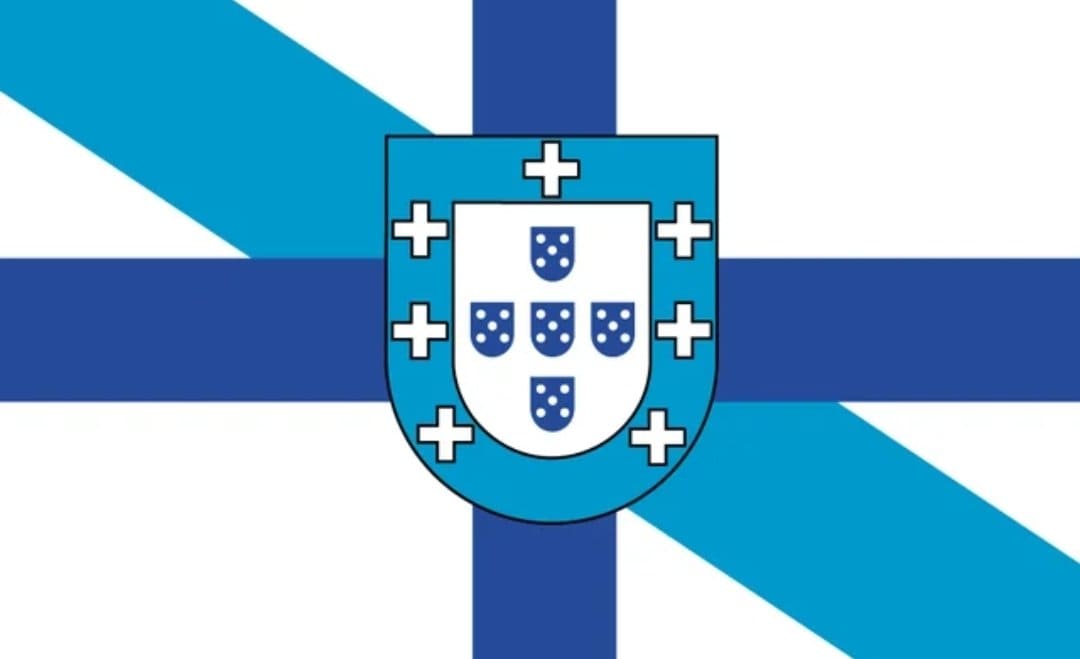

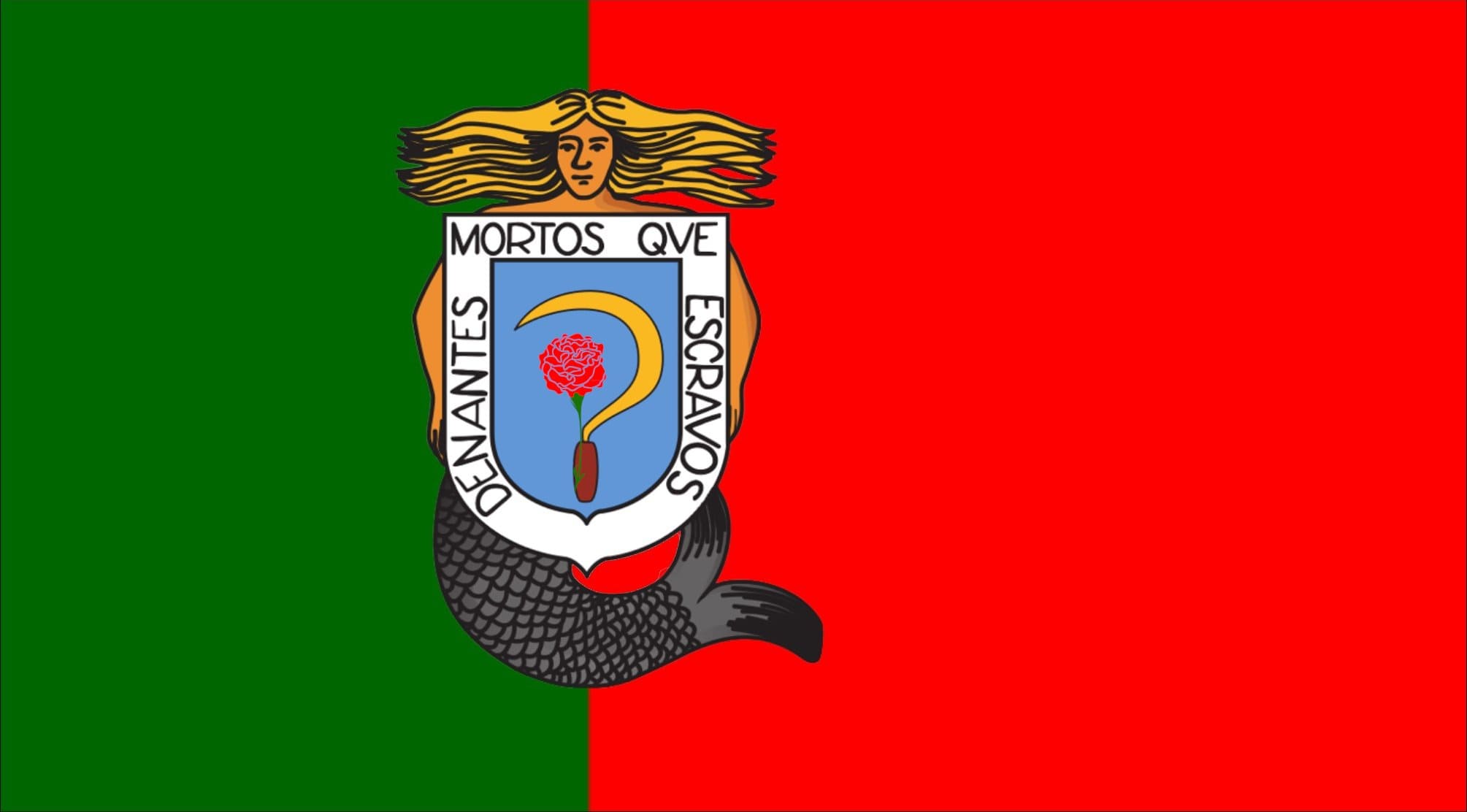

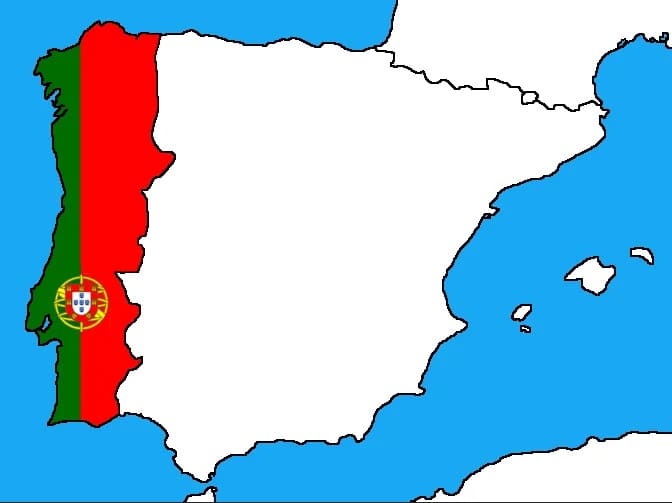

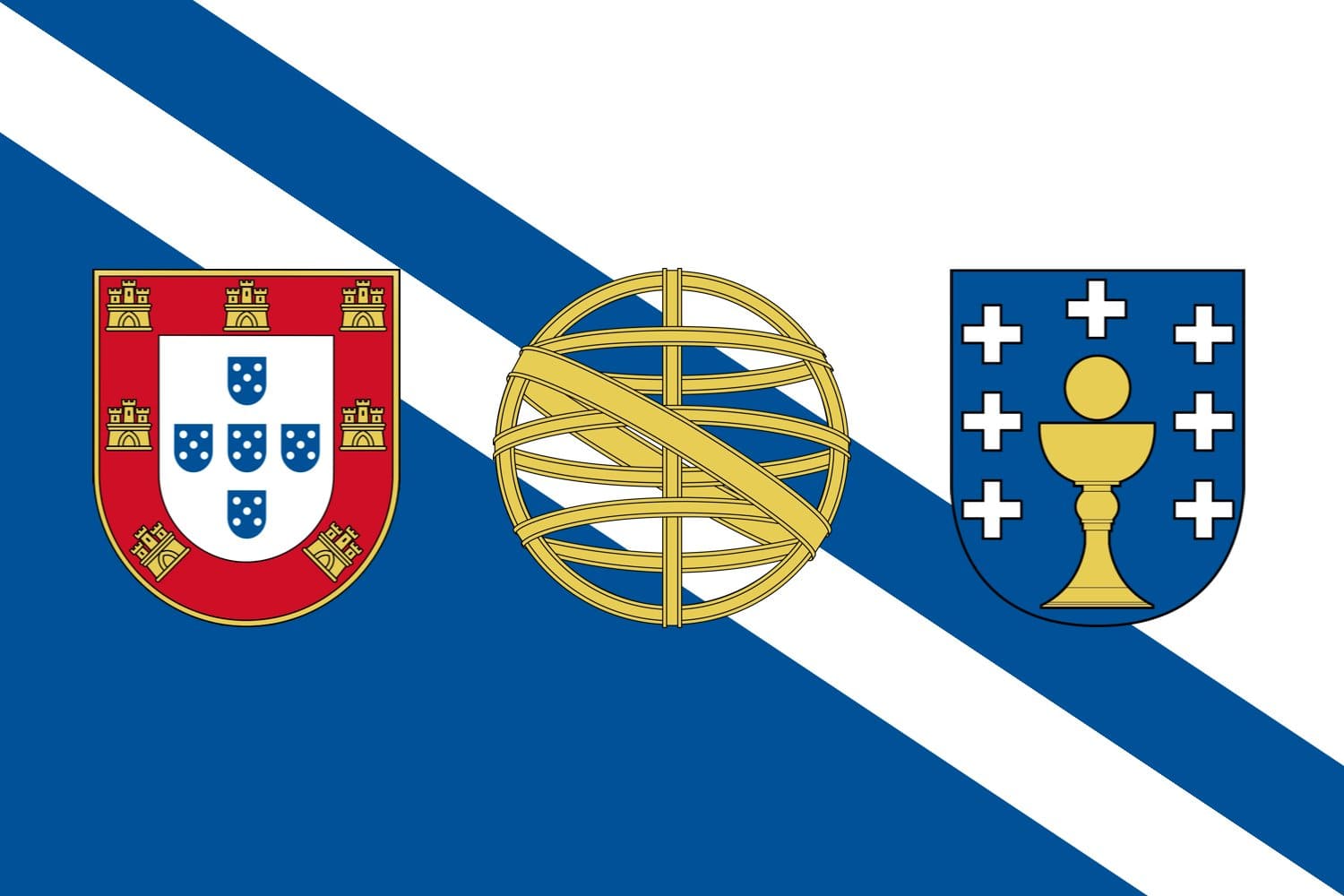

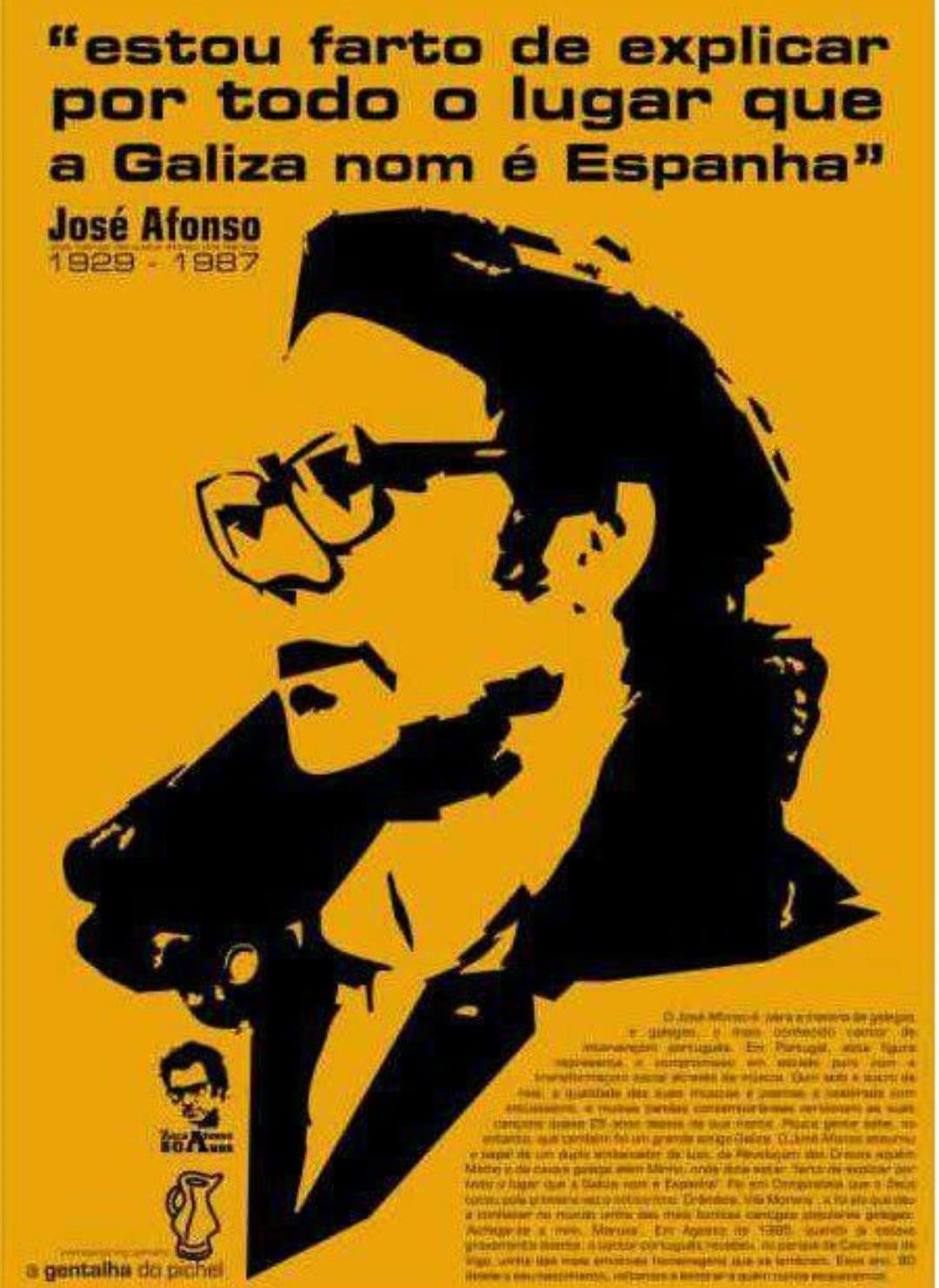

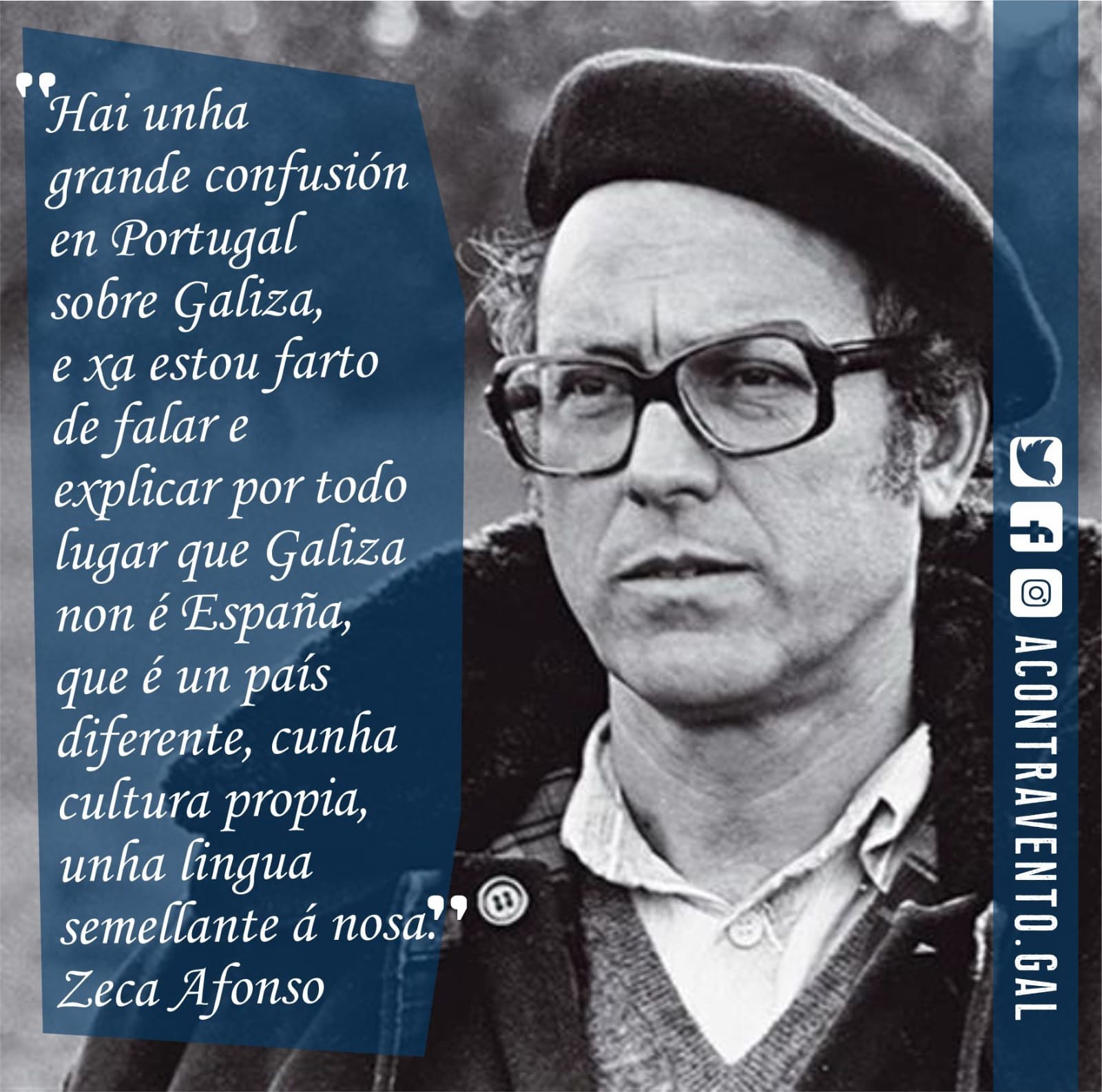

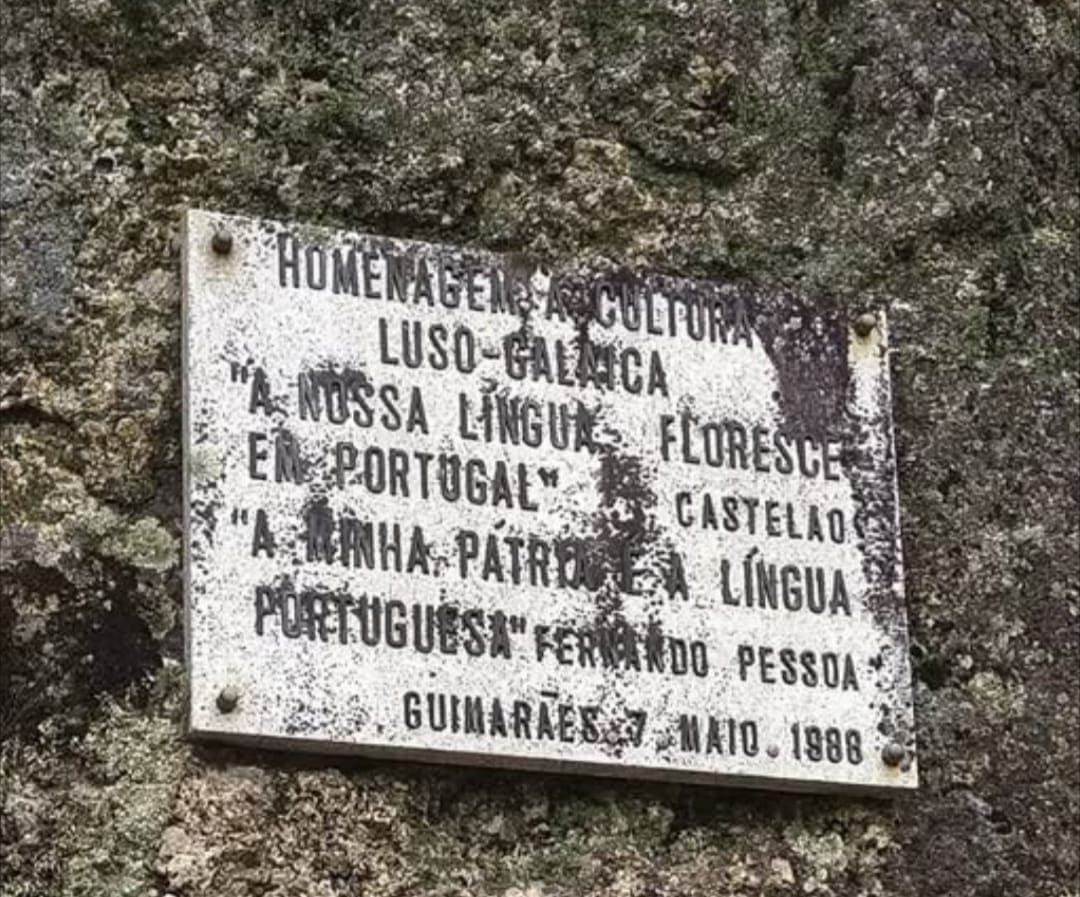

Algumas imagens que circulam há anos no âmbito do movimento a favor da Portugaliza

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Recomenda-se também a leitura da primeira parte deste artigo: ‘É Galiza uma nação?’

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Notas

- MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, Portugal no conflito europeu, Lisboa, Imprensa Nacional, 1920, p. 106.

- PASCOAES, Teixeira de, O espirito Lusitano ou O Saudosismo, Porto, Renascença, 1912, 13.

- VILLARES, Ramón, Galiza, Terra Irmã de Portugal, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos